People 2024.02.29

人の数だけ、違った歩き方がある。

人の数だけ、歩く理由がある。

WALKS - コヴァレヴァ・アレクサンドラ+佐藤敬 / KASA編 -

PROFILE

KASA / KOVALEVA AND SATO ARCHITECTS

(カサ / コヴァレヴァ アンド サトウ アーキテクツ)

建築家ユニット。主な作品に「ヴェネチア・ビエンナーレ ロシア館の改修」(ヴェネチア)、「小石川のアトリエ」(東京)、「ものがみる夢 - 海の庭と島の庭 - 」(香川/ 瀬戸内国際芸術祭伊吹島での作品)、「風の庭」(Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2023での作品)など。Under 35 Architects exhibition 2023「Gold Medal」、2022「伊東豊雄賞」、第20回「ベストデビュタント賞」、第21回三重県文化賞「文化新人賞」、第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021「特別表彰」、第38回SDレビュー2019「鹿島賞」などを受賞。2022年より小石川植物祭を起案発起し、総合ディレクターを務める。https://www.kovalevasato.com

コヴァレヴァ・アレクサンドラ

1989年モスクワ生まれ。2014年モスクワ建築学校MARCH大学院修了。2014-19年石上純也建築設計事務所勤務を経て、2019年KASAを設立(共同主宰)。2022年東京藝術大学嘱託研究員。

佐藤敬

1987年三重県生まれ。2012年早稲田大学大学院修了 (石山修武研究室)。2012-19年石上純也建築設計事務所勤務を経て、2019年KASAを設立(共同主宰)。2020-22年横浜国立大学大学院Y-GSAにて設計助手。2023年より横浜国立大学非常勤講師。

はじめて立つことを覚えた瞬間。無意識に一歩踏み出す。呼吸するように当たり前に「歩く」ことを覚えたのは、いつのことだっただろう。フィールドを超え、自らの道を切り拓く人たちが「歩く」ことで出逢う感覚や景色を探る本連載。第12回目にお話を伺うのは、建築家ユニットKASAのコヴァレヴァ・ アレクサンドラさんと佐藤敬さん。歴史の重なりに着目し、建物と周囲の関係性を再構築した「ヴェネチア・ビエンナーレ ロシア館の改修」等の建築作品をはじめ、瀬戸内国際芸術祭や東京ミッドタウンDESIGN TOUCHではアート作品を生み、「小石川植物祭」の起案発起・総合ディレクターを務めるなど、建築物のみならず、人の営みや街との関係、そこに流れる時間や環境との連なり、共生の形をとらえるふたりに街や道に対するまなざしや歩くことについてお話を伺う。

歩くとき風景に感じるもの

その感覚を忘れないよう自ら行動し、現在(いま)をつくる

東京・文京区。豊かな生態系のある、日本最古の植物園「小石川植物園」からほど近いところにKASA / KOVALEVA AND SATO ARCHITECTSのアトリエはある。元印刷工場を自主改修したその場所を起点に、KASAを共同主宰するコヴァレヴァ・アレクサンドラさんと佐藤敬さんが住み、働く街を歩き始める。空き家が増えている。人が使わなくなった建物は知らぬ間に壊され、新しい建物や駐車場に代わる。街は刻々と変容し、ふたりはその街の変化を感じ取るように歩く。ふたりにとって歩くことは設計や作品づくりにどのような影響をもたらしているのだろう。

「歩きながら見ている、もしくは感応している風景の中で、ふと大事にしたいなと感じるもの、気には留めなかったけれど心に残っているものがあります。何らかのタイミングで『あのときの感覚や風景はやっぱり大事なものだったな』と思い返し、作品に繋がることがよくあります」(佐藤)

「歩くことは人が生きる上で『自然』に近い状態なのかなと思います。たとえば新幹線や飛行機に乗ってしまうと、出発地と目的地のあいだで行動は一旦中断され、感覚にも境目ができてしまう。しかし、歩いていると移動のあいだに起きる変化を身体を通してシームレスに感じられるので、目的地に着いたときに心や感情も実感を伴って変化しているように思います。風景が変わっていく様子を知れたり、地形の変化をみて取れたり、土地の空気を感じられる。そういう意味で、僕らは車窓からの景色がダラダラと連なるバス移動も好きです。サシャ(コヴァレヴァさんの愛称)は降りるサービスエリアごとに空気が移り変わるのがわかると言います。歩くというのはそういう身体を通じた環境との、それは自身との、とも言えるかも知れませんが、対話なのではないでしょうか。流れることで生まれる個では制御できないものに浸る、つまり『自然』に近い状態でいられるのではと感じています」(佐藤)

四季折々の豊かな植物が窓一杯に広がる景色を気に入り、この街に部屋を借りた。住み始めたばかりのとき、窓から見える木が切られそうになっていて、コヴァレヴァさんは「待って!」と窓から慌てて声をかけた。この樹々があったからこの家に住むことに決めたと伝えたら、その風景を残してくれることになった。

「自分たちがいいなと感じた風景を残していきたい、状態を維持していきたい、よりよくしていきたいと思うとき、自ら行動することは重要だなと思っています。近所にあるドミトリーの傍らにはとても大きな木がありました。その木陰や土が広がる地面から、その場所に住む心地よさが想起できるような風景で気に入っていたのですが、いつの間にかその木は切られてしまい、地面もアスファルトになってしまった。自分の家ではないのですが、アクションをすればよかったと少し後悔しているんです。行動した瞬間からそれはひとつの新たな挑戦になり、後悔にはならないですよね」(コヴァレヴァ)

物や場をつくるとき、その場所には続いている時間やこれまで蓄積されてきたものがある。建築家として、さまざまなアプローチで建築物や空間、アート作品などを手がけるKASAのふたりは、すでにある場所のコンテクストをどのように発見し、受け取り、積み重ね、変化させていくのか。

「現在(いま)、何を考えどうしていくのか。その視点を大事にしたいという意識があります。たとえば失敗ととらえられてしまった事象も、ポジティブな解釈を与えた新たな物語をつくることで、ネガティブなものではなく受け継ぐべきもの(レガシー)になる。過去は現在の解釈によって変えられます。積み重ねてきた歴史に対するリスペクトとともに、想像力をもってそれをどう現在の希望とするのか。今行動したからこそ起きること、繋がることを特に大事に考えていますね」(佐藤)

拡張する道の可能性

道が仕事場であり遊び場になる

家と家の隙間にある路地を飄々(ひょうひょう)と通り抜け、街を巡る。辺りには住宅と隣合って工場(こうば)や商店が並び、この街の商いが人の暮らしとともにあったことを想像させる。ある小さな工場のそばにはフォークリフトが横付けされ、路上には紙の束と刷り上がった書籍が積まれている。印刷所、断裁所、製本所など「印刷」で栄えていたこの街では昔から馴染みのある光景である。「道が仕事場になっている」とふたりは言う。道は通路としての役割だけでなく、仕事場や遊び場へと自在に役割を拡張する。

「街に対する自分の考え方には、イタリアのヴェネチアを歩いた経験が大きく影響しています。ヴェネチアでは運河を使用し船で移動するので、車を使うことも、車が通る道もありません。なので陸路は移動手段としての『道路』ではなく人が歩き、生活し、集う場としての『道』になり、洗濯物や椅子や机などいろいろなものが堂々と置いてあるのです。街が市民のための大きな家のようなものだとしたら、街路を歩くことは廊下を歩くこと、家に帰ることは部屋に入ること。広場はみんなのリビングのような場所といえるかもしれません。移動のための道路ではない『人間のための道』があることで、街の景色は一変します。このような道こそが公共のあるべき姿なのかもしれないと感じたことを覚えています」(佐藤)

「昨今、日本の道の多くが『自動車のための道路』として開発されていて、これは一見するとパブリックな空間(公共空間)に見えて、実はプライベートな空間、私有地のようだと感じます。車自体がプライベートな空間なので、プライベートなものが支配している道路は、パブリックなものではないのではと。近代化による国土計画は私たちの身体と街を感覚的に切り離してしまいました。一方で車が入れないような道や自動車が遠慮してゆっくり通る路地のような道には、『人間のための道』としての可能性が残っているのではと思います。そういう場所には、子どもたちがケンケンパの輪を地面にチョークで描いて遊んでいたり、夏には家庭用のプールを道に出して子どもたちが集まって遊んでいたり、住民の植木鉢や家具が溢れていたり、なんとなく誰かの気配が感じられとても魅力的です。この辺りにもまだそのような豊かな場所が残っています」(佐藤)

「郊外の街は歩きにくいなと感じることがあります。みんな基本は車で移動し、車のための道路だからでしょうか。道の幅が同じだったり、見通しが良すぎたり、歩いていてもあまり面白くないし気持ちがよくない。道が移動手段というメンタルだから、当然街も美しくなりません。そういうコモンセンスが失われてしまっている。そう考えると東京は起伏もありいろいろな道があるから、歩いていて楽しい場所が残っているなと感じますね」(コヴァレヴァ)

街角に建つ民家の前に足を止めた。ベランダから松の木がせり出している。庭から道にはみ出す樹々をみて「街の天井だ」と言う。玄関の前にサボテンや雑草のための小さな植え込みがつくられている民家に住む人は、きっと植物が好きで大事にしているのだろうとわかる。

「庭にはその人の個性が表れますよね。同じように路地にも人間性を感じることがあります。ヴェネチアの路地を歩いているとき僕自身はその人のことを知らないけれど、マルコさんとかフランチェスカさんとか、その路地を行き来し景色をつくる人たちの人間性や雰囲気を思い浮かべてしまうところがありました。人が歩く路地にはそうした個性が自ずと表れるのだろうと。一方で再開発が進むと街も道も似通ったものになり、記号化されていきます。記号化されるということは、誰のものでもない無名の存在、誰にとっても思い入れのないものになっていくということ。気が付かぬうちにそこにある景色が自分にとって関係のないもの、距離のあるものになっていく。そうして街の雰囲気をつくっていた木々が伐られそうなときに誰も反対しないとか、大事な建物が気づかぬうちに解体されてしまうとか、そういうことに繋がってしまうのだと思うのです」(佐藤)

街と人と対話を重ねる

ひらかれた営みが繋いでいくこと

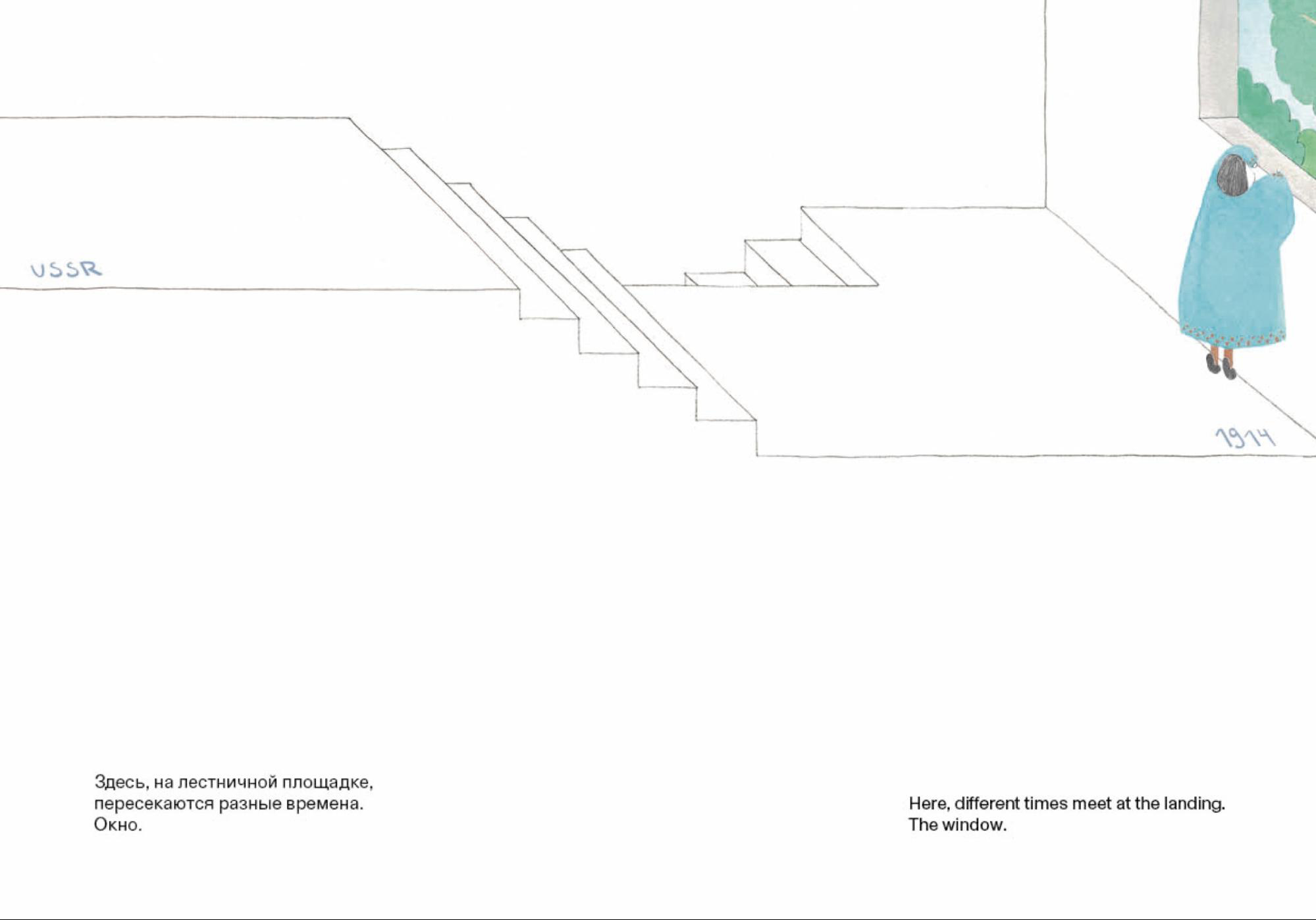

軽やかな足取り。周りを見渡し気になるものに目を留めて歩く様子は、楽しげな空気感を纏う。彼らはプロジェクトにおいて、設計図としてのドローイングだけではなく、情景や風景、時間、空気感を想像させる絵(イメージ)を描く。2021年第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展で「特別表彰」を受けた「ヴェネチア・ビエンナーレ ロシア館の改修」では、1914年にアレクセイ・シューセフ氏が設計し、その後複数改装が行われていたロシア館を再生。外壁の塗り直しや、閉じられていた「窓」の復旧などの手入れを行い、周辺環境との関係性を回復することで、パビリオンが重ねてきた「歴史の層」に着目し、それらの関係性を調整することで空間を再構築した。その際に重要なピースとしてふたりが制作し同ビエンナーレの展示物として発表したのが絵本『Traces』(2023年に『The Russian pavilion in Venice Giardini』としてロシアのTATLIN社より出版)。その場所に生まれる空気感や物語も伝えた。いわゆる「設計をする」という言葉から想像するのは、設計図を描き、パースや模型をつくる緻密で専門的な作業。しかし彼らは物理的側面だけでなく、建築物とともに立ち上がる風景や、そこから感じる感覚的な部分など、目には見えにくい現象的側面を伝えることを大事にしている。

写真:Marco Cappelletti

「絵や物語に描くことで、はじめて伝わること、共感してもらえることがあると思っています。たとえば今回のパビリオンの改修でも『窓が開く』ことにはいろいろな可能性が秘められています。しかし『昔の窓を復旧する』とただ言葉で伝えるだけではその奥行きや広がりは伝わりません。図面を引くだけでもその形は伝わるかもしれませんが、設計図の読み方を知らない人から見たら、それ以上は思いを馳せられない。そこで『窓から風や光が入ってくると心地がいいよね』『100年前に生きていた人と100年後に生きる人が、窓から同じ景色を見ることができるとはどういうことなんだろう?』と。頭で建築を理解するのではなく、身体や心で建築をイメージし追体験してもらうように心がけています」(佐藤)

伝わらないことを伝わらないままにしない。形あるものを手掛けながら、その先に立ち上がる形なきもの、景色や情景、感覚までを表現し、対話を重ねる。多くの人への心のメッセージは、建築物に限らずほかのプロジェクトにも共通して存在する。たとえば「小石川植物祭」やKASAの仕事場「小石川のアトリエ」も、閉じられた専門家だけのものづくりではなく、関わりたい人が関われる余白や立ち入る隙がある。ひらかれた空気感も意図して生み出しているのだろうか。

「私たちはできるかわからないけれどやってみたいことを日々考えています。そしてその思い付きをとりあえず行動に移してみる。たとえば小石川植物祭もアイディアが生まれた途端にまずはやってみようと動いてみて、植物園にお話に行ったり、助成金を申請してみたり、地域のお店や作家さんに声掛けしたり。何から始めたらいいのかも、とにかくわからない中でした。でも誰もやったことがないことって、みんなワクワクするじゃないですか。だからまずは『これやってみたい!』って声を大にして言ってみる。絵本もアート作品も植物祭のようなディレクションも、やったことのない中でトライすることが多いので、オープンにならざるをえないのかもしれません」(コヴァレヴァ)

「プロフェッショナルと思うとすべてを自分で成し遂げなきゃと思うかもしれませんが、自分たちだけでできることはたかが知れていると思っているのであまり気負っていません。わからないことやできないことはたくさんあるので、全部さらけ出してまずは想いを語る。アトリエの改修工事は、お金もなかったですし、自分たちでいちからやってみようと。そうしたら大工さんに頼めば2〜3週間くらいでできる工事が、結果的に半年間くらいかかってしまい。見兼ねた近所の工務店さんがコンクリートの練り方を教えてくれたり、道具を貸してくれたり、職人さんが休みの日に手伝いにきてくれたりして。そうしているうちにどんどん輪が広がっていきました」(佐藤)

街と人の関係性を紡ぐために

緩やかな繋がりの先に変化をつくる

仮囲いもしなかったため、工事現場の様子を通りがかる人たちが覗けるようになっていた。工事の期間中、子どもたちが掃除や交通整理をしてくれたり、煤だらけの彼らを見かねたおばあちゃんが銭湯のチケットや差し入れをくれたり。結果として、街と緩やかにコミュニケーションする時間となった。その後、ふたりは「小石川植物祭」の発起人となり、総合ディレクターを務める。「『植物』と考える、街のこれから」をビジョンに、植物、植物園、街や人の繋がりに新たな価値を見出すことを試みる循環型プロジェクトは2023年に2回目を迎え、来場者は3日間で1万3千人を越えた。一体どのような過程があったのだろう。

「事務所ができたとき、この場所にずっといるんだなと思ったら閉め切った場所にするのはもったいないなと思ったのです。平屋で大通りと路地に面した角地だし、地域と一緒に何かができれば面白い。街の人たちともっと仲良くなれるし、賑やかな場所になるなと。小石川植物祭のプロジェクトもそう考えて生まれました。実は、この街に引っ越してきたばかりでまだ独立したての頃、植物園を中心にクリエイターを結ぶ『小石川リング』というアイディアを持っていました。唐突に聞こえるかもしれませんが、誰も知り合いのいないこの街で、まずは街のことを知り、街に住まう人と友だちになるところからでないと何も始まらないなと思い、こんな企画をしたいと絵本をつくって植物園に伺ったのですが、そのときは話が進まずで」(コヴァレヴァ)

写真:保田敬介(Arki Co.Ltd.)

「小石川植物園も遡れば江戸時代の御薬園を起源に数百年の歴史をもつ東京大学の研究教育機関。日本最古の植物園です。研究者やスタッフの方々も日々業務に追われ、ただでさえ人手不足の状況でしたが、対話を重ね企画を練りました。その間もひたすら街中を歩き回りました。今でも行きつけの『こどもの本屋 てんしん書房』や『plateau books』はそのときに発見した書店。第1回目の小石川植物祭の出展者の多くも歩いている際に発見し、お声がけした方々でした。ただ、そうしていくうちに気がついたのは、街の人と植物園のあいだにある距離。僕たちの住まいの近所のおばあさんが、植物園の樹から道路に落ちた葉を迷惑だと苦情を入れているのを見て、こんなに長くこの街に暮らしている人とも距離があるのかと。その距離を縮めるために何かできることはないのだろうかと考え、再度構想を練り直しました」(佐藤)

「実際に小石川植物祭が実行できたのは、街の人たちのおかげなんです。事務所の前を通りがかった方が、文京区には街でチャレンジする人たちに向けた助成金があると教えてくれて。説明会を聞きにいったところ、これは植物園と話していた企画を実行に移せるチャンスだなと。小石川植物園にあらためて話に行ったところ前向きに検討いただき、開催が決定しました。そこからは桃太郎のように歩いて仲間集めをして、助成金をいただけることになり、公募からも仲間になってくれる人が集まり、たくさんのボランティアの方々に協力いただき......ここでは話しきれないのですが、実現することができました」(佐藤)

風を気持ちよいと感じる?

コントロールしきれない自然と、数値では測れない価値を考える

大きな景色や言葉ではなく、自分の中に生まれる小さな感覚を大事にして形にする。肌を撫でる風の心地よさを起点に生み出したのがTokyo Midtown DESIGN TOUCH 2023でのアート作品「風の庭」。展示全体のテーマ「いざなう」をどう解釈、表現しようかと頭を悩ませていたとき、あるときふたりで感じた風のことを思い出し、風に形を与えたプロダクトで花畑をつくった。

「ミッドタウンに足を運び作品のモチーフを風に決めたのは、ちょうど5月ごろでした。私たちの事務所はエアコンがないのでとても暑いのですが、うまく風を見つけて窓を開けるととても気持ちがいい。何よりも開放的で、街の中に住んでるって感じがします。地域の子どもたちやおじいちゃんおばあちゃん、虫もたくさん入ってきますが、それもまた楽しい。鳥がビューっと入ってくることもあって。風というモチーフは私たちの日々の生活の実感とも繋がっていていいなと思いました。けれど、風をどうやって形にしようかと。展覧会での一過性の作品は多くのゴミが出るのがよくないなといつも思っていて、何か新しいやり方がないかなと考え、プロダクトにすることにしたのです。プロダクトの設計も初挑戦でした。数千もの小さなプロダクトが会期中に集まって大きな風景を形づくり、会期最終日に来場者の方との「採集会」で摘み取り、持って帰ってもらうことで、作品が街に広がっていきます」(コヴァレヴァ)

写真:bertram_shum

「些細なものが集まり大きな風景をつくる。それは私たちが暮らすこの地球に対しても同じことなのかなと思うこともあります。窓を開け、風を取り入れて、自分が気持ちのいいと思う格好をして、涼しいなと感じること。そういう能動性と感受性が失われつつあることに怖さを覚えます。エアコンをつければもちろん快適です。でも行き着くところは数字の戦い。どれだけ省エネのエアコンを選ぶかや、断熱や機密性能を重視することになります。それももちろん大事なことですが、リモコンを手に取る前に、窓をあけて風を感じてみる、そういう心を自分の中に持ち続けていきたいですね」(佐藤)

「自分たちが何か生み出していくときに、自然現象のように作品が存在することが好ましいなと思っています。自らではコントロールしきれない『自然』な状態を作品の中にもつくっていくことで、肩肘張って対峙するいわゆる作品とは異なるものになるのではと。あまりに自然すぎて、作品が見つからず、どこにあるのだろうと探す。風が吹かないと見られないのかなと思い、風が吹くまで待つ。そういうわかりやすさとは異なる状態を大事にしています」(佐藤)

自然と都市と人間の関係性

生きた感覚を持って都市との付き合い方を模索する

形骸化してしまったルールの中で生まれるものに希望は少ない。街も道も記号ではなく、感情や人らしさを受容できる場所であるといいなと考えている。自然と都市と人間はどのような関係性を築いていくべきなのだろうか。

「自然と都市と人間の関係性、難しいですね……。結局のところ、人がつくり上げた街において、どのような環境にしていくのかの判断は、人間がしなければならないわけです。その判断をする人たちの心の中にどれだけノンヒューマンの視点が入っているか。それもただの形として入っているだけでなく、感情や気持ちが伴った上で、入っているかが重要だと思っています。『自然』が人間性から離れた状態で語られ、分析され始めると、数値化することはできない感覚の伴った判断や行動を起こせなくなり、形骸化していきます。データではなく、直観的に『こうしたい』と感じられる状態をつくっていきたいと思っていますね」(佐藤)

ひとりではなくふたりで

ともに歩くことで広がる共有地をつくる

並んで歩くこと。ひとりで歩けばペースや道も自由に選べるが、ふたりで歩くとそうはいかない。スピードも方角もときには合わせて、譲り合い進む必要がある。KASAは建築家ユニットとして、ふたりで活動をする。すり合わせに手間や時間はかかるが、対話の先に生まれるものやひとりでは行きつけない場所にたどり着ける可能性もある。

「やりたいことがたくさんあるのですが、ひとりではできないと思っています。対話しながらできあがるものが多いから。相手の道に乗ったり、私の道に乗ってもらったりしながら、どこに向かって行くか。ジャズのように一つひとつの音を確かめ合いながら全体が何となくできあがっていくような感じがあります」(コヴァレヴァ)

「3人だと2対1になってしまいますが、ふたりだと1対1だから、どちらもが納得するまで話し続けるし、うまくいかないときにも、それを超える何かが出てくるまで歩み寄り続けているように思います。僕らは以前働いていた建築事務所が同じなので建築のバックグラウンドは一緒ですが、育ってきた環境が違うし、ジェンダーも異なります。コモンズがあまりないからこそ、当たり前やふつうとは何かを常に話しているのかもしれませんね。ふたりだけど『ひとり』な感じがしています」(佐藤)

並んで歩くとき、コヴァレヴァさんが右側に、佐藤さんが左側に、どちらともなく自然に立つ。言葉にしたわけではない共通項はともに過ごす日々の中でいつの間にか生まれていく。何を良いものととらえ、何を良くないものと感じるのか。ふたりはその感覚をどのようにすり合わせているのだろう。

「僕らのあいだでもどのくらいシェアできているかはわかりません。僕の場合は、基本的に日本の風景が自分の中に当たり前のようにあって、サシャはロシアの風景が前提にある。日本とロシアでは街のスケール感や構成が全く異なります。ふだん大体一緒に歩いているのでそのときに話したりしているかなと思いますが、自分たちがいいなと感じるものの『共有地』はともに歩いた道にしかないのかもしれませんね」(佐藤)

「日本の街を見渡すと多くの地面は基本アスファルトで、公園や道の脇などに少し土があるのを見つけますよね。街の中に自然が少しだけある。反対に私の生まれ育ったロシアは、ベースの地面は土で、アスファルトに覆われることなくその上に建物が建ち、道路があります。自然の中に街ができているんです。自然がベースにあることは当たり前だったので、(ロシアの街の成り立ちがとても面白いと)サトケイ(佐藤さん)に言われるまで、それが豊かなことなんだとは気がつきませんでした」(コヴァレヴァ)

「サシャも長い間日本にいるので、たまに故郷に帰ると新しい発見があると言います。個でもふたりでも自分たちの感覚は、時間とともに移ろっています。ふだんとは異なる環境を歩くからこそ、自分たちの中に入りこむ新しい視点がある。『いいな』と感じるものに触れることで、自分たちの常識が変わっていく。一方、別の場所に触れたからこそ、当たり前だと思っていたことがユニークだったと気がつくこともあります」(佐藤)

街を歩くことに終わりがないように、ふたりで話しているとアイディアは尽きない。これから先にやってみたいことはどんなことがあるのか。

「この事務所で子どもの建築学校を開きたいと思っています。数週間くらいのワークショップとかで、街を歩いて面白い場所を探したりする。この事務所は学校帰りの子どもたちが遊びにくることがよくあるんです。以前もおばあちゃんの家がこの近くにあるという子がそのお家を自分で設計して直したいと言い、遊びに通ってきていたことがあって。事務所にある端材を使って模型を作ったり、ドローイングをしたりしていました。考えてみたら、小学生くらいの子どもたちが建築を気軽に学べる場所ってとても少ないんです。もっとみんなが小さい頃から建築に触れられたら、ものの見方や街のこれからも変わるかもしれないなと考えています」(コヴァレヴァ)

アスファルトの道路上に迷い込んだ幼虫を前に、ふたりは足を止める。土のある場所にそっと運んであげようとする。街の商店で物を買うだけではなく、店のおばあちゃんと会話する。忙しなくすぎる日々の中で、誰かのために、何かのために立ち止まろうとする時間を私たちはどのくらい作れるだろう。その時間をどのくらい楽しめるだろう。歩き続けるだけでなく、風を感じようとすること、違和感の前に立ち止まること、未来のために今行動を起こすこと。その先には、自分たちがいいと思うことを大切にしようとする意思とやさしいまなざしがあるように感じた。異なる文化の中で育ったふたりがともにいるからこそ気づける、見逃してしまいそうなことに足を止め、そっと手ですくい、形にしていく。そうして生まれたふたりの作品は、今を生きる人々の心を動かしている。

Edit:Moe Nishiyama

Text:Yoko Masuda